甘谷中岔村古堡碑林——作者:尤九成文(圖)/尤九成

甘谷縣古稱冀縣,建縣于秦武公十年(公元前688年),與同時期設置的邽縣(治今天水市麥積區北道埠北)并稱“華夏第一縣”,為全國縣制肇始之地。殊不知,甘谷縣還有一個古堡碑林村,這就是甘谷縣八里灣鎮中岔村,為天水地區極具人文色彩的村落之一。

中岔村,位于甘谷縣八里灣鎮北部,距縣城20多公里。因地處山梁、溝谷分歧的四山環合中部地方,居上岔、下岔、西岔、南岔之中央,故稱“中岔”,為甘谷縣北部山區一個極為普通的村子,似乎與其他村子并無二致。然當你走進中岔村,你會發現,這里是甘谷縣境內一個人文底蘊深厚、歷史文化遺存保留極為完整的地方。藏在四山環合處的古堡碑林,令人嘆為觀止。

天水市麥積區西北部有座鳳凰山,古稱“邽山”,為秦州鎮山,然甘谷縣八里灣鎮也有座鳳凰山,卻鮮為人知。中岔村就處在甘谷縣鳳凰山南坡,村莊依山就勢修建,村民房屋多為土木、磚木結構的一坡水馬鞍架房屋,由北向南按地勢高低呈階梯狀分布。進入中岔村的路口旁,立有一塊形似白菜狀的巨大秦嶺麻石,石上刻有中國人民解放軍軍事科學院原院長、上將劉精松題寫的“中岔文化園”五個大字。村前三岔路口,也立有一塊巨石,石上刻有著名書畫家范曾題寫的“甘谷中岔農耕文化園”幾個大字,熠熠生輝。

村莊南部有一不大的臺地,臺地上建有一條約5米寬的水泥路,為村子主巷道,主巷道旁安裝有一盞盞太陽能路燈。主巷道北有多條南北向的小巷道連通建在坡地上的農戶院落,路旁一石塊砌筑的護坡上懸掛有“人文中岔,美麗鄉村”字樣,護坡上筑有圍墻,墻面上繪制二十四孝圖,依次為孝感動天、戲彩娛親、鹿乳奉親、百里負米、嚙指痛心、埋兒奉母、親嘗湯藥、拾葚異器、蘆衣順母、賣身葬父、刻木事親、懷橘遺親、公媳探母、扇枕溫衾、行傭供母、聞雷泣墓、哭竹生筍、臥冰求鯉、扼虎救父、恣蚊飽血、嘗糞憂心、乳姑不怠、滌親溺器、棄官尋母,由歷代二十四個孝子從不同角度、不同環境、不同遭遇行孝的故事匯集而成。主巷道西建有中岔地毯加工扶貧車間,旁有中岔村電子商務服務點,路旁一農家院落粉刷為白色的墻上書有“守護美麗鄉愁”等字樣,墻面上掛有鋤、木杈、籠嘴、連枷、鞍子、牛肚革、木锨、篩兒、簸箕、尖擔、鐮刀、耱、夾嘴、夾板、糞斗等各種農用器物。車間前有草坪,草坪中塑有農人耕作像,前面一頭體格健壯的“耕牛”駕在牛肚革上,牛肚革兩端以繩子連接木犁,“耕牛”頭稍前傾,四蹄蹬地,奮力前行,后面一“農人”上衣(俗稱汗袒)袖子、褲子褲腳均高高挽起,右手扶犁,左手揚鞭,吆喝“耕牛”正在犁“地”,形態逼真,栩栩如生。草坪中還立有一塊上小下大呈槍狀的巨石,上書書法家申君明題寫的“農耕園”三個紅色大字。走進中岔地毯加工扶貧車間,多名就地吸納的女工正在手持工具生產作業,地上擺放著多件地毯成品,掛在墻上的一幅以甘谷風景名勝大像山為素材制作的地毯特別引人注目。

村委會辦公樓建在主巷道南側,與村莊隔路相望,為二層樓房,坐西面東,村兩委辦公室、精準扶貧辦公室、人大代表工作站、農民互助合作社等機構一應俱全,一樓設有衛生室。村委會辦公樓對面建有一排磚混結構平房,中間是一片水泥硬化的平場,場上建有籃球桿等體育設施,既是村民活動場所,又是停車場。平房后還建有一處生活垃圾分類投放點。村委會辦公樓后,修建有休閑長廊,草坪中有一處石碾特別顯眼,石碾由圓柱形的石制碾滾(又稱“碾砣”)、石制碾盤和木制碾架等組成。碾盤直徑約2米多,架在4個豎立的碌碡之上,中心鑲有鐵制豎軸。碾盤之上安有碾滾,碾滾以圍著它的碾架(方木框)與豎軸連接。碾架外端的延長木作推碾的手柄力臂或綁套牲畜的桿兒,里端與立在碾盤中心的軸桿連接。這副石碾不僅形制大,而且品相完好,默默訴說著農耕文明時代一方村民辛勤勞作的場景,見證著一個村莊的歷史變遷和歲月滄桑。石碾是一種用于軋碎谷物或去掉谷物外殼的石制工具,與石磨同屬古老而原始的糧食加工工具,功能接近,其形制卻大相徑庭。石碾是碾滾橫臥著,在碾盤上順一圓形軌跡運動;而石磨則是磨盤豎立著,圍一個圓心原地運動。二者功用也不大一樣。石碾往往做粗加工,石磨則做細加工。石碾主要起去皮破碎作用,如高粱米、谷米、糝子等屬石碾滾動碾壓出來的食品,而石磨的任務則是把原糧磨成面粉,越細越好,細到把分離出來的麩子都磨成了黑面,如白面、豆面、玉米面等則是石磨碾磨出來的食品。

沿主巷道向東前行不遠,村東建有甘谷縣前程種養農民專業合作社,合作社依托當地家家戶戶種植馬鈴薯(俗稱“洋芋”)的傳統優勢,繼承老一輩人的手工制粉手藝生產手工粉條。手工粉條韌性好,口感好,很受消費者歡迎。漫步在中岔村,路旁、院邊的橫木上掛滿了正在晾曬的粉條,成為一道別樣的風景。合作社前岔道處也立有一塊巨石,上書“紫氣東來”幾個大字。合作社東南有一蜿蜒向下的水泥路,與主巷道相連接,通往另一坡地上的中岔自然村川口村。中岔村與川口村之間有一溝谷,溝底有筑壩蓄水而成的湖泊,給中岔增添了幾分韻致,構成了一幅和諧美麗的鄉村畫圖。

沿主巷道西盤山公路迂回而上,攀上鳳凰山巔,但見這里山巒環合,一山梁由西向東翼然獨立,梁峁交錯,溝壑縱橫,一處高大雄偉的古堡矗立在鳳凰山巔,青磚堡門,堡墻高達數丈,這就是聞名遐邇的中岔堡子,是甘谷縣保存最完整的一座古堡,為甘谷縣縣級文物保護單位。從高空俯瞰,中岔堡子宛若一艘巨船聳立在中岔村北山頭。

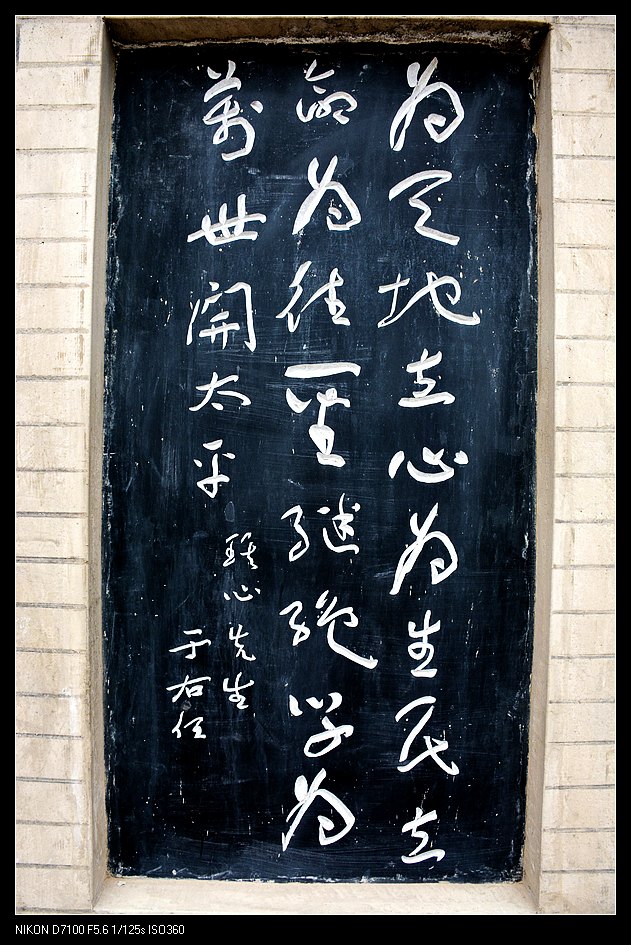

中岔古堡一堡三院,分為前院、中院、后院。走進古堡,堡門左側建有戲樓,上書“中岔劇場”四字。戲樓(又稱戲臺)始建于清光緒年間,上世紀六七十年代曾重修過。近堡門處右側堡墻下修建有兩處一體化的石碑長廊一直通向后院,碑廊中石碑一塊接著一塊砌筑在青磚墻內,石碑與石碑之間以青磚分隔,上覆筒瓦和滴水防護,每一通石碑上都刻有中華人民共和國將軍書寫的一幅書法作品。第一通石碑上甘谷籍將軍張臣剛書寫的“將軍碑林”四字分外醒目,劉精松、邢世忠、裴懷亮、李乾元等數十位叱咤風云的共和國將軍書寫的書法碑刻依次嵌進墻內,組成一個氣勢磅礴、雄偉壯觀的將軍書法長廊,這即是新建的將軍碑林。走進院中,一處巍峨的樓宇聳立在古堡場地中央,這即是中院關帝廟。關帝廟坐東北面朝西南,與戲樓相對,正好應了天水“爺廟對戲樓”的俗語。廟門為三門重檐歇山頂牌坊式建筑,三門四柱,前出廊式,飛檐斗拱,雕梁畫棟,氣勢雄偉。頂上懸有一塊藍底金字匾額,上有甘谷籍將軍張臣剛題寫的“有鳳來儀”四個大字。殿門上懸全國政協常委、國家民族宗教委員會副主任、中國道教協會會長任法融題寫的“鳳凰山”匾額。廟前立有《中岔堡子碑記》《中岔堡子修復記事碑》《功德碑》等7塊石碑。關帝廟四周建有波浪狀龍形圍墻,外墻的每一處龍狀起伏處都嵌有一塊石碑,成為墻面上的碑林。關帝廟與戲樓之間的堡墻下也建有由多位國內書法名家題寫的碑林,稱名家碑林,其中既有清光緒丙午年(1906年)石碑一塊和民國二十二年(1933年)冬月石碑2塊,又有于右任、賈平凹、陳忠實等名家題寫的石碑,還有甘谷籍范三畏、牛勃等名人題寫的石碑。尤其是國民黨元老于右任題寫張載《橫渠語錄》“為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學,為萬世開太平”的草書書法碑刻,遒勁沉雄,可謂書法精品。據統計,中岔古堡內書法碑總計多達156塊,堪稱天水規模最大的書法碑林,令人驚嘆。

進入關帝廟,廟門左右建有鐘樓和鼓樓,均為重檐六角亭式建筑。主殿關帝廟為單檐硬山頂式建筑,殿前又接單檐歇山頂抱廈式長廊。殿前懸有天水籍著名學者、陜西師范大學教授霍松林題寫的“關帝廟”匾額,廟前栽植有3株古柏。殿內塑關圣帝君神像,左右塑有關平、周倉立像。關帝廟左側(東南)建有大王廟、家神廟,右側(西北)建有山神廟。

沿關帝廟墻外通道前行,進入后院,走進船形古堡的“船尾”,就是中岔農耕文化博物館。中岔農耕文化博物館如同一幅扇面,“扇面”頂端的堡墻下按順時針方向依次建有甘谷縣中岔村文化園(福壽堂)、甘谷中岔農耕文化園(文化藝術館)、人民公社大食堂、積善堂、中岔農耕文化博物館(鄉愁館)等建筑。除地處“船”尾端的積善堂為卷棚頂式建筑外,其他建筑均按當地民居土木結構格式建造,一坡水馬鞍架屋檐或凹形平面屋頂,實木門窗,上覆青瓦,保留了原汁原味的傳統農家民居特色。門楣上刻有書法家題寫的“耕讀第”“勤儉居”等文字,這些有溫度的古訓和處世治家格言,鐫刻在門楣上,也刻寫在中岔人的心中,與當地民居風格融為一體,古樸典雅,相得益彰。中岔農耕文化園還收藏有陳忠實、范曾、蘇士澍、吳鴻清等全國書畫名家為中岔題寫的牌匾或捐贈的書畫作品。

走進中岔農耕文化博物館,滿屋擺設的農耕時代老物件琳瑯滿目,讓人目不暇接。生產工具類的有風車、紡車、織布機、犁、鐮刀、背篼、杵子、石磨、木輪架子車等;生活用具類有實木炕柜、實木炕桌、實木方桌、實木椅子、火盆、缸、瓦盆、瓦罐、壇子、木下井(木制水桶)、桿秤、水壺、煤油燈盞、算盤、石舂(方言讀cá)窩等;圖文類有清代的契約、文革時期的獎狀、書籍等及馬克思、恩格斯、毛澤東等偉人的老照片;電器類有老式電視機、收錄機等。另外,博物館旁的一處屋子中還盤有舊時農村常見的土炕,炕上有炕柜、炕桌,鋪有被褥。坐在炕沿,溫婉而親切,時光仿佛回到了從前,一種懷鄉之情油然而生。

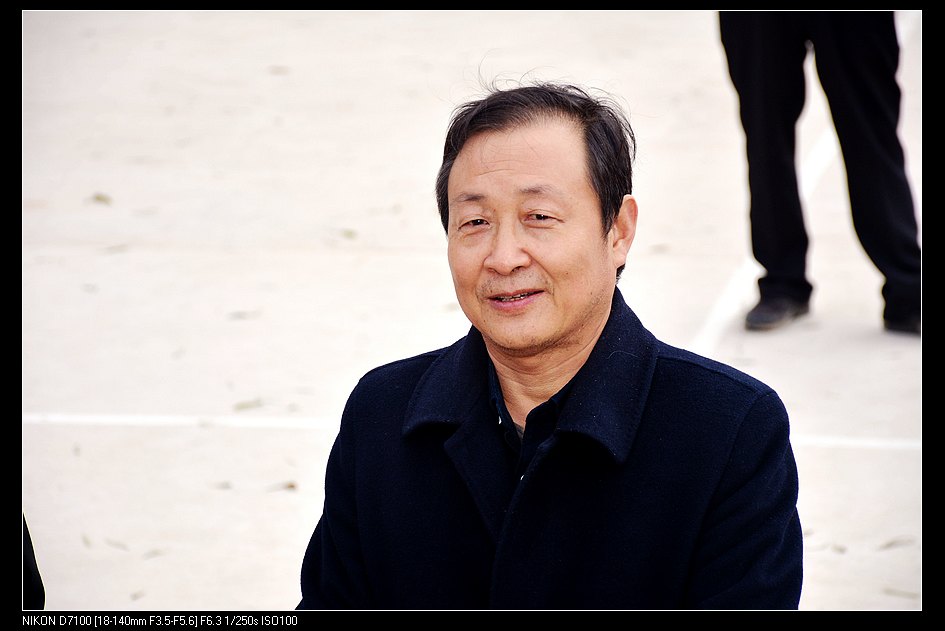

據了解,中岔古堡碑林、農耕文化博物館均由遠在西安的第四軍醫大學干休所所長、中岔籍鄉賢程世雄組織牽頭籌建。程世雄先生情牽故里,長期關心、支持家鄉經濟社會發展,用碑碣書法文化和館藏農耕文明器物為中岔人留住了文明的根脈。

沿堡門處水泥臺階登上古堡,但見一堵堵堡墻建在數米寬的土臺之上。沿著堡墻建有多個凸出于墻面外的長方形墩臺,稱馬面,其作用是加固城體,便于觀察和夾擊攻城堡敵兵。堡墻上建有多處用于軍事防御的炮眼,為戰時火炮射擊口。堡門右側還建有一個小小的瞭望室,便于從高處偵察和監視敵情。一堵接一堵的土夯堡墻圍成一個堅固的堡壘,在匪患猖獗、兵荒馬亂的年代為中岔人筑起了躲避戰亂、抵御外敵的諾亞方舟。堡墻內側修有人行通道,可通達堡子各處。據程世雄介紹,堡墻由蒸過的熟土夯打而成,故而堡墻上寸草不生。清代、民國時期天水匪患猖獗,兵匪不時騷擾鄉村,各地村莊山頭或險要之地都修建有防匪患的堡子,但中岔堡子形制之大、保存之完整實屬罕見。站在堡子上,遠山近水、村莊田野盡收眼底。

中岔堡子始建于清代乾隆年(1736—1795年)間,清同治年間建成,初為風水之用,后成為舊時村民防御兵、匪的軍事設施,距今已有近300年的歷史。據程世雄撰《中岔堡子碑記》記載:“乾隆間,西北匪患猖獗,官不暇治,中岔諸賢共議四方黎元,踵然仿古城制筑堡子于鳳凰山,可納萬人。群盜數至,見堡子知不可為,遂悻悻而返。聞之,令諸縣皆法,則山山皆堡,堡堡皆兵焉”。另據堡門前碑文記載:“甘谷縣中岔堡子始建于清乾隆年間,堡子東西長121米,南北寬35米,高10米,堡墻之上有馬面6個,炮眼20余處,雙道堡門。堡內建關帝、大王、山神、家神4座廟宇及戲臺1座,植有古柏3株。堡墻外挖有護堡壕溝。中岔堡子是天水地區保存最完整的清代古城垣建筑之一。”

歲月悠悠,斗轉星移。如果說中岔古堡留存了中岔的歷史滄桑,中岔博物館留住了中岔農耕文明的記憶,而新建的中岔碑林則將傳統碑碣書法弘揚到了極致。中岔古堡碑林,甘谷縣的一處文化地標,中岔村人的精神依托,正吸引著四面八方的游客去體味鄉愁、尋幽訪古。

2019.12.15

作者簡介:尤九成,字泳春,號秦亭山人,生于1970年10月,天水市麥積區甘泉鎮人,地方文史學者、作家、詩人,《天水市麥積區志(1985—2007)》《麥積史話》《麥積年鑒》主要編撰人,麥積區旅游文化研究會副會長,隴右文史學會副秘書長,中原詩詞研究會、麥積區作家協會理事,甘肅省地方史志學會、天水蘇蕙文化研究會等團體會員。被天水市人民政府授予“天水市地方志工作先進工作者”,被中華文藝學會授予“中華文藝詩文名家”稱號。著有《麥積歷史人物》(與潘守正合著),發表詩文500多篇,詩文散見于《當代詩文精品薈萃》《中國詩詞年選》《中國當代詩詞》《星星》《甘肅史志》等刊物,先后榮獲第三屆世界華人愛情文學創作大賽三等獎、“東方美”全國詩聯書畫大賽銅獎等。

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved