編者按

現(xiàn)在,說起蘭州的高原夏菜,幾乎人盡皆知。

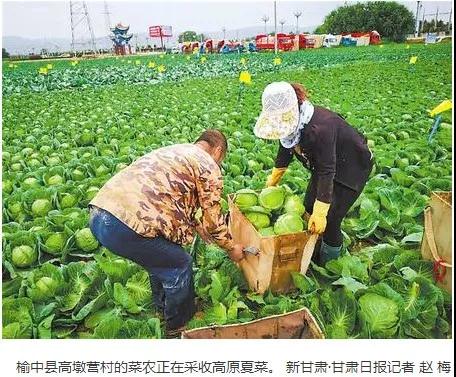

蘭州的高原夏菜不僅銷往大江南北,豐富了南方的“菜籃子”,而且還出口我國港、澳、臺地區(qū)以及日本、馬來西亞、新加坡等東南亞國家。蘭州已成為全國最大的高原夏菜生產(chǎn)基地和“西菜東調(diào)”“北菜南運”的大型集散中心,躋身全國五大商品蔬菜基地之列。

但是,在上世紀八九十年代,對于蘭州人來說,高原夏菜聽都沒聽過。當時,即使蘭州市周邊縣區(qū)的川水地,也只能種植一茬冬白菜。而今,夏天種出來的白菜不僅搶了風頭,并且種植的蔬菜品類不斷增加,這些錯茬種植的高原夏菜鼓起了菜農(nóng)的“錢袋子”,成為脫貧攻堅的支柱產(chǎn)業(yè)。

任何一個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都不是一蹴而就的。蘭州高原夏菜產(chǎn)業(yè)從培育到發(fā)展的背后,有哪些鮮為人知的故事?日前,本報記者走進蘭州周邊縣區(qū)的田間地頭、菜庫菜場,為您講述種植高原夏菜背后的汗水、淚水、失落、欣喜……

種田是一門古老的手藝,種什么、怎么種是一門很深的學問。

在黑土地上種出莊稼不足為奇,而在貧瘠的土地上種出蔬菜,讓收入增加十倍之多,卻堪稱奇跡。

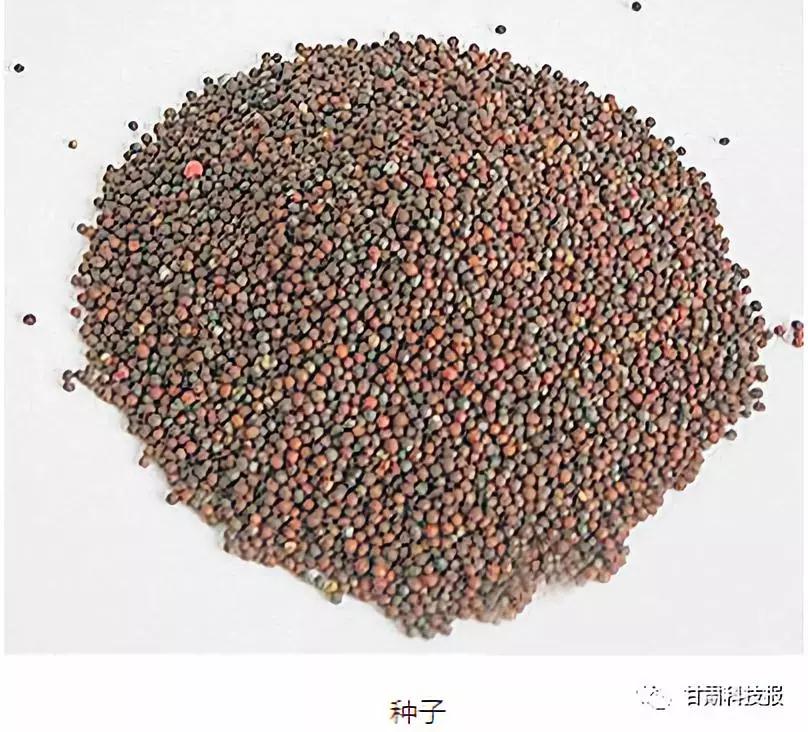

當“包產(chǎn)到戶”的春風拂過隴原大地,激發(fā)了絲綢之路重鎮(zhèn)蘭州周邊農(nóng)民們無盡的生產(chǎn)熱情。當一包不經(jīng)意從南方購得的“夏白菜”種子散落在榆中縣的田間,高原夏菜的種植大幕徐徐開啟。從“摸著石頭過河”到成為行家里手,在時代的洪流中,蘭州菜農(nóng)們在廣袤的大地上,用自己最樸實無華的實際行動,書寫著動人的高原夏菜傳奇,將一首唯美的田園詩歌呈現(xiàn)給身在都市的我們。

從“冬白菜”到“夏白菜”

要追溯蘭州高原夏菜的發(fā)展歷程,得從已發(fā)展成高原夏菜主產(chǎn)區(qū)的榆中縣說起。

上世紀70年代,蘭州市農(nóng)村多以種糧為主,只有周邊的榆中縣種植少量冬白菜和黃瓜、西紅柿等供應蘭州周邊市場。

“那會,榆中縣的邴家灣、太平堡兩個蔬菜生產(chǎn)專業(yè)村就在種植白菜、蘿卜、韭菜、蓮花菜等10多種蔬菜,年產(chǎn)量250萬公斤,按計劃供應蘭州市城關(guān)區(qū)居民。”榆中縣黨史辦主任周學海說。

改革開放的春風拂過隴原大地,給包括榆中縣在內(nèi)的亟待發(fā)展的農(nóng)村注入了無盡的活力。

“1981年的4月份,地里的麥子還正長著,聽說地里種啥可以自己說了算,我們家就拔了麥苗開始種西瓜。”蔣家營村村民蔣得輝回憶說,“包產(chǎn)到戶”政策剛下來后,農(nóng)民的生產(chǎn)積極性都很高,大家都開始試探著種西瓜。

“一畝瓜,十畝糧”,雖然種瓜辛苦,但收入可觀。可問題隨之產(chǎn)生,比如土地的倒茬問題越來越突出,西瓜連種四五年后,只長秧子不結(jié)瓜。這逼得農(nóng)民們不得不再次考慮,自己的地里還能種點啥?

當時,榆中縣川區(qū)西片區(qū)農(nóng)民種植的蓮花菜、西芹等蔬菜品種和面積都有所增加。

蔣得輝便將目光瞄準了蔬菜,1985年開始,他嘗試著在自家的地里種上了黃瓜和西紅柿。

時至上世紀80年代末,每年秋季糧食收完后,川西片區(qū)農(nóng)民開始大面積種植蓮花菜、胡蘿卜、花椰菜等冬儲蔬菜,仍然銷往蘭州和周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn),但種植地區(qū)已經(jīng)開始大面積擴大到金崖、來紫堡、夏官營、和平等鄉(xiāng)鎮(zhèn),面積擴大到2.7萬畝,種植品種也擴大到十幾種,蔬菜區(qū)農(nóng)民的生活水平明顯高于糧作區(qū)。

1995年夏天,蘭州一位做種子生意的朋友要去武漢參加種子新品種大會,邀蔣得輝同往。

在逛會場時一包韓國的夏白菜種子吸引了他。

“冰碴響,蘿卜菜根長”,這曾經(jīng)是蘭州農(nóng)村廣為流傳的一句諺語。當時,不止蔣家營,作為蔬菜種植基地的榆中和整個蘭州市都種的是秋種冬收的冬白菜,沒有種夏白菜的先例。

如果能種春種夏收的夏白菜,就能兩茬都種菜,收入肯定會增加。但是,這種白菜能在家鄉(xiāng)種嗎?蔣得輝心里直犯嘀咕。抱著試一試的想法,他花了12元買了一包125克的夏白菜種子,那是他當時月工資的十分之一。

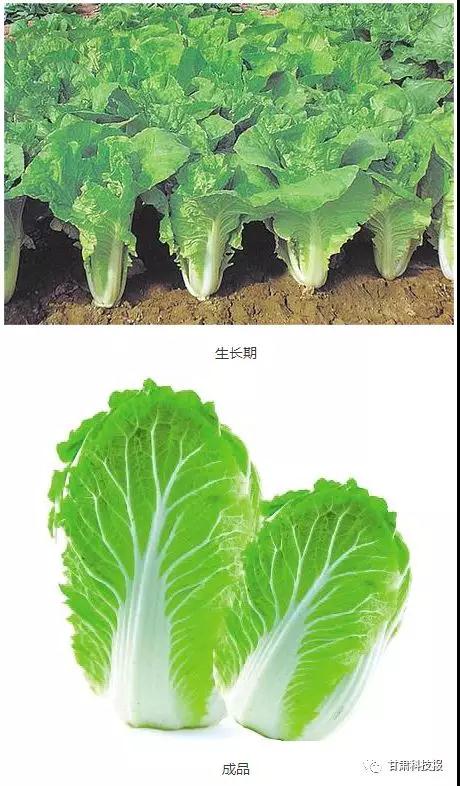

第二年開春,蔣得輝懷著忐忑的心情在自己的三分地里播下了白菜種子,澆水、施肥,精心管護。入夏之際,白菜長勢很好。

夏白菜成熟了,不僅菜質(zhì)好,而且1畝地的產(chǎn)量能達2萬斤。

這讓人稀奇的第一車夏白菜拉到蘭州張?zhí)K灘蔬菜批發(fā)市場后,很受歡迎,以1斤0.25元的價格銷售一空,這是當時冬白菜價格的2倍。

更讓蔣得輝欣喜的是,夏白菜3月底種上,五六月第一茬采收后,還可以種第二茬。

1997年,蔣得輝把夏白菜的種植面積擴大到了3畝,并讓朋友購買了30包夏白菜種子分給親戚朋友。當年的夏白菜采收后,他們以每斤0.5元的價格賣了,1畝夏白菜的收入達到1萬元,而當時1畝西瓜的收入只有兩三千元錢。

巨大的收入差距和試種成功的喜悅,不只讓蔣得輝,而讓更多的農(nóng)民看到了希望,并堅定了他們種植蔬菜的信心。

“第二年,夏白菜在蔣家營的種植面積達到了20多畝,第三年增加到了幾百畝,隨后不斷增加。”蔣得輝說,就這樣一傳十、十傳百,夏白菜的種子逐漸流傳開來,種植面積不斷擴大。

蔣得輝萬萬沒有想到,就是他不經(jīng)意間買到的這一包夏白菜種子,開啟了以榆中為主產(chǎn)區(qū)的高原夏菜的種植大幕,他種植成功的第一批夏白菜便是蘭州高原夏菜的雛形。

從川區(qū)種到山區(qū)

隨著蔣家營蔬菜種植品種和面積不斷增大,1998年,蔣家營蔬菜保鮮庫建成,吸引了周邊村莊的勞力來務工。這其中,就有榆中縣新營鄉(xiāng)紅土坡村張家坡組村民溫宗虎。

為補貼家用,那些年,溫宗虎夏天在建筑工地打工,干上一天收入3元。冬天到附近蔬菜保鮮庫干活,一天掙3.5元。開春繼續(xù)種自家的那幾畝薄田。

在蔬菜保鮮庫打工時,看到川區(qū)村民來交菜,溫宗虎只能羨慕。他常想,要是自家能種菜,他就不必如此辛苦了,可這怎么可能呢?

溫宗虎的家鄉(xiāng)新營鄉(xiāng),地處馬啣山和興隆山腳下,海拔在2100到2700米之間,氣候冷涼,被稱為二陰地區(qū)。

因寒涼的氣候和高海拔,再加上受水源所限,這里只能種植傳統(tǒng)糧食作物小麥、馬鈴薯和豆類,且農(nóng)作物產(chǎn)量低,品質(zhì)差。農(nóng)民在田間辛苦勞作一年,種的糧食僅能勉強糊口。

如果南部山區(qū)能種菜,那么群眾的收入就會大幅增加,生活會得到徹底改善。

“張家坡也能種菜!”最初,當技術(shù)員告訴溫宗虎這個消息時,他和其他村民一樣,既非常欣喜,又心生懷疑。畢竟這祖祖輩輩耕種土地的情況他們太熟悉了,糧食的收成才那么點,還能種菜?萬一活不了,不是白辛苦嗎?

“大不了拔了,地歇一年也不損失啥!”經(jīng)過激烈的思想斗爭后,起初很猶豫的溫宗虎決定試種。

次年5月,他騰出1畝地,在農(nóng)技人員的指導下,放線、起壟、點籽、封膜、放苗,點種了一畝白菜花。

施肥、澆水、殺蟲,經(jīng)過一季的生長,8月份,菜花豐收了。看到滿地白亮亮的菜花,溫宗虎喜不自禁。

當時1斤小麥的收購價是0.37元,1畝地產(chǎn)200多斤,頂多收入100元,而溫宗虎的1畝菜花賣了3700元。

“溫宗虎種菜發(fā)財了!”這個消息不脛而走。村民們紛紛前來打問種菜事宜。第二年,村里292戶人家都種上了蔬菜。

嘗到種菜甜頭的溫宗虎,不斷擴大種植規(guī)模。第3年,他的10畝菜收入8萬元。

“我活了這么大歲數(shù),第一次見這么多錢!”溫宗虎今年已86歲的父親溫吉元依然記得當時看到那一摞摞錢時的感受。

溫吉元感嘆說,曾經(jīng)貧困的日子不堪回首,家里4個孩子,最困難的時候,他還去乞討過。

而今,這里處處都是朝氣蓬勃的菜地,矮小的土坯房都換成了寬敞的磚瓦房。這樣的好日子,以前他做夢都不敢想。

從試驗、示范到推廣……榆中縣從事冷涼型綠色蔬菜的村民收入不斷增加,水地畝產(chǎn)從600元攀升到了如今的4500元,山旱地從300元攀升到了5000元。

收入的增加,極大地增強了村民們的種植信心,冷涼型蔬菜的種植面積不斷增加,每年發(fā)展面積1萬多畝。種植區(qū)域從海拔2100米延伸至2900米,彌補了川水地蔬菜供應的空檔,成為高原夏菜的有效補充。

由此,蘭州高原夏菜實現(xiàn)了從川區(qū)向高海拔二陰山區(qū)的拓展。

從“老把式”到“新生軍”

馬啣山腳下,雨后的空氣分外新鮮。

自從7月下旬進入采收季,36歲的村民張進軍便扎進了菜地。隨著砍菜刀的起落,一顆顆潔白如玉的白菜花順勢滾落,清脆的砍菜聲如樂器彈奏的動人音符,回蕩在山谷間。

27歲,張進軍就開始到蘭州跑出租。2016年,又到建筑工地務工。幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)后,今年,他決定回家種菜,成了村里第一個回鄉(xiāng)種菜的人。

今年,張進軍和妻子要種10畝菜。4月下旬,他們便開始育苗。隨后的移栽、田間管理,他都全程參與其中,就像呵護自家的孩子般呵護著這些蔬菜。特別是進入采收季后,他凌晨3點半就到菜地,把當天的菜采收完,交給收購者,再遮蓋完其他還未成熟的菜時已至下午,匆匆吃幾口飯,6點后還要去地里忙活。

張進軍說,既然選擇回來種菜,就一定要想辦法種好。

隨著高原夏菜種植規(guī)模的不斷擴大,像張進軍一樣放棄在外打拼,回家種地的年輕人越來越多。

如今已成為設施“芹菜種植專家”,今年33歲的張青山也是其中一位。

張青山的家鄉(xiāng)在榆中縣清水鄉(xiāng)王家灣村。20多年前,這里就種起了高原夏菜,他的父母到現(xiàn)在也種了十幾年。

2007年,張青山從四川省水利水電學校畢業(yè)后,開始在外包攬工程。在外期間,他看到了高原夏菜的價值和發(fā)展前景。2015年,張青山?jīng)Q定用自己淘來的第一桶金回家創(chuàng)業(yè),做高原夏菜文章。

怎樣增加高原夏菜的附加值?必須在上市時間上想辦法,打時間差!建蔬菜大棚是最佳選擇。

說干就干!2016年,張青山組建了榆中縣水禾蔬菜種植專業(yè)合作社,流轉(zhuǎn)了150畝荒地和玉米地,建起了100座蔬菜大棚,租用育苗基地育上了西芹苗。

當年3月,西芹苗移栽到了大棚里。為了保證西芹的生長溫度,晚上用薄膜覆蓋,白天讓菜苗接受充足的陽光。精心呵護管理的西芹,比傳統(tǒng)露天種植的早采收15天到1個月。

經(jīng)過3年的經(jīng)驗積累和實踐探索,張青山的專業(yè)合作社制定了兩茬輪作高產(chǎn)設施芹菜的種植技術(shù)規(guī)范,形成了一套科學高效、易操作、標準化的芹菜育苗和種植技術(shù)規(guī)范。如今,張青山的西芹種植基地已經(jīng)建起了250座大棚,還建起了3200平方米的智能化育苗鋼架大棚。

依托標準化操作,張青山不僅帶動合作社迅速發(fā)展壯大,更有效地帶動了合作社及周邊地區(qū)農(nóng)戶設施蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展,為帶動當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展發(fā)揮有力的促進作用。他長期用工20多人,農(nóng)忙高峰期每天達到七八十人。

去年,張青山帶領合作社種植的芹菜產(chǎn)量達1000噸以上,產(chǎn)值超過220萬元。

“這些種植新生力量的加入,為高原夏菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的活力!”榆中縣蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心主任滕輝說。

而榆中縣作為高原夏菜種植大縣,只是蘭州高原夏菜發(fā)展的一個縮影。

自1997年開始,蘭州市依托地域優(yōu)勢,積極發(fā)展高原夏菜產(chǎn)業(yè)。依據(jù)海拔高度,梯次安排蔬菜播種,從每年5月下旬到10月初持續(xù)供應,彌補了東南沿海夏季蔬菜供應的缺口。逐步形成了四季生產(chǎn)、全年供應、長短結(jié)合、內(nèi)外互補的良性互動格局,基本實現(xiàn)了蔬菜生產(chǎn)在區(qū)域、時間、品種等多個層次的合理優(yōu)化配置。現(xiàn)在,為國內(nèi)市場提供甘藍、菜花、西蘭花、娃娃菜、芹菜等30多個種類、200多個品種的優(yōu)質(zhì)蔬菜。

從一包夏白菜種子開始,蘭州高原夏菜的種植面積也從1997年的20.99萬畝增加到了2018年底的78萬畝,產(chǎn)量由70.59萬噸增加到了167萬噸。高原夏菜已成為當?shù)剞r(nóng)民增收的重要支柱產(chǎn)業(yè),高原夏菜的受益農(nóng)戶預計超過60萬戶。

關(guān)于我們|媒體合作|廣告服務|版權(quán)聲明|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關(guān)于我們|媒體合作|廣告服務|版權(quán)聲明|聯(lián)系我們|網(wǎng)站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網(wǎng)安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網(wǎng)). All Rights Reserved