中國甘肅在線白銀訊 (作者:張炳玉 責任編輯:趙小春)黃河石林,大美在畫中——王福靜的山水畫創(chuàng)作之路

每當人們面對千峰石林和九曲黃河之時,不能不想到一個人。他,就是農民畫家——王福靜。

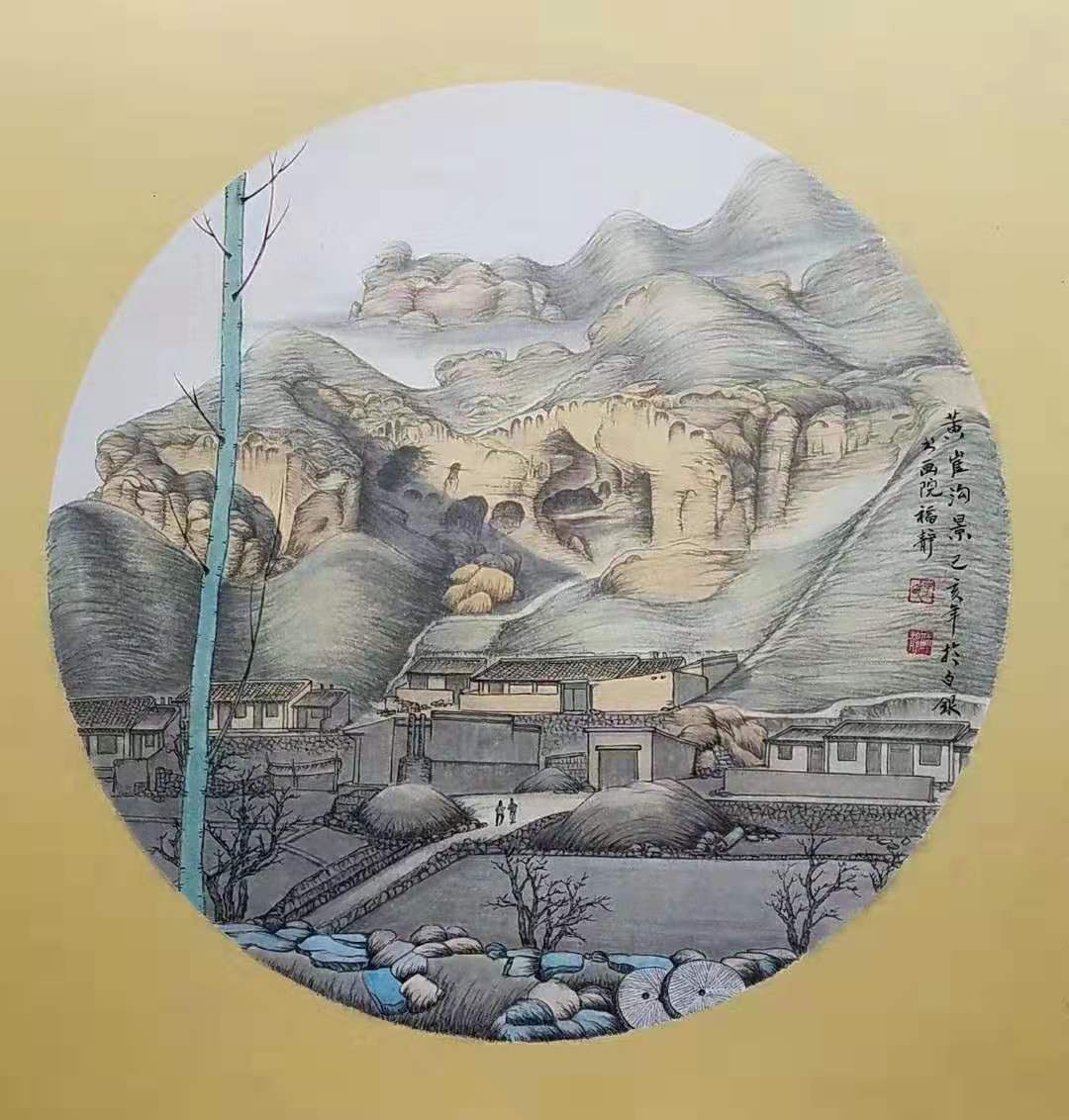

王福靜出生于甘肅省白銀市郊的武川鄉(xiāng)所謂北山腹地的黃崖溝村。幼時讀過幾年小學,因“文革”動亂,中途輟學,在家扛起鋤頭當上莊稼漢。但他不甘心種田,“身在曹營心在漢”,一門心思想學畫。這是因為他的曾祖父王兆錄是個羊倌,終年在大山深處放牧為生。不僅牧羊,還時不時投師地方上一些頗有名氣的畫家,他的山水畫和人物畫長進很快,山水四條屏受眾者捧,大有清出于藍而勝于藍之勢。從此,鄉(xiāng)間處處可見曾祖父的墨跡,也因此,“羊倌畫師”被北山一帶鄉(xiāng)親們傳為美談。王福靜受到曾祖父這種耳濡目染的熏陶,在他小小年紀就愛上畫畫,愛到老師講課時,他都要偷著畫畫,甚至敢于給老師畫像。

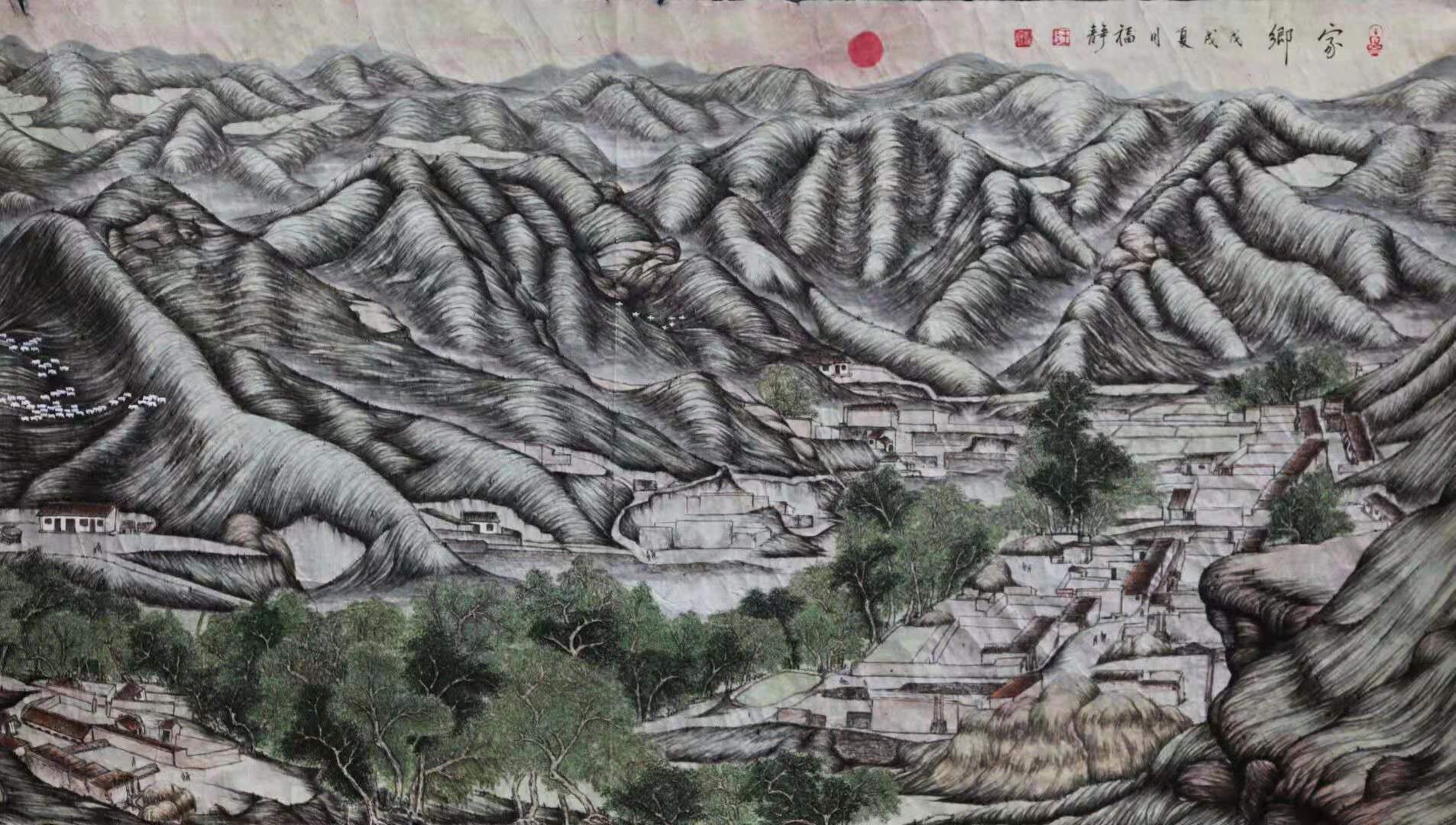

如此說來,耳提面命的家庭背景為他日后步入美術天地鋪設了一條路。還有,他的出生地黃崖溝村,顧名思義,這里黃崖如聚、峰巒重疊,仿佛天底下大小不等、形狀各異的石頭都集中于黃崖之地。人們生活在這樣一個遠離塵囂、恍若隔世的石頭世界,每天都要和這些橫七豎八,或臥或蹲,或黑或白,或俊或丑的石頭打交道。這滿天滿地的石頭,對日常生活中的常人來說已是司空見慣、不以為然、視覺麻木。而王福靜卻與常人不一樣,他對家鄉(xiāng)的自然風光已經產生了敬畏與崇拜,并給自己出了一道考題:家鄉(xiāng)美如畫,家鄉(xiāng)要入畫。為此,他認真做好功課,交一份讓家鄉(xiāng)人滿意的答卷。

曾祖父的藝術熏陶和家鄉(xiāng)黃崖的滋養(yǎng),王福靜鐵心學畫,要以“鐵杵磨成針”之恒心,多管齊下學畫畫。從認識曾祖父的中國山水畫和人物畫起步,不停步的動用筆墨寫生,“處處留心皆學問”,看到好畫就臨摹,但更多的是速寫、素描、著色等,這應視為畫畫的基本功,對于造型能力的形成也是至關重要。當然,最初的畫畫是一種學習,是把畫畫當手段,這同以后的創(chuàng)作還不完全一樣。但就在這種狀態(tài)下,日就月將,王福靜自學成才的本領漸漸給人們顯露出來。他的一幅幅山水畫和人物畫被鄉(xiāng)親們當做“墨寶”看待,紛紛上門要畫,他都一一熱情滿足。鄉(xiāng)親們看上他的畫,另眼看他,王福靜受到感動,認為是給他鼓勁和給力,堅定了他畫好畫、畫大畫的決心和勇氣。

畫好畫、畫大畫,絕不可能一蹴而就。王福靜感覺他已走到十字路口,要么小打小鬧,就此止步;要么,百尺竿頭,更進一步,達到自己的目標和追求。他認為,做事不能知其然不知其所以然,我的畫還處在必然王國,沒有達到自由王國,這就需要理論支撐,要進學堂,學好繪畫理論,以理論指導實踐,就會有如日中天的效果。

要進學堂,天遂人愿,機會說來就來。這是1986年,中國書法函授大學在白銀招生,王福靜被函大國畫系國畫專業(yè)錄取。在學三年、苦讀三年、深造三年,收獲頗豐。

上了函大,王福靜很辛苦,白天下地干活,晚間挑燈夜讀。如此久而久之,他越來越感到學習很吃力。函授這種以通信輔導為主的教學方式,并不適合像他這樣文化底子淺薄的學生。就如讀繪畫理論,特別是一些深奧的東西,讀起來似懂非懂,有時像丈二和尚摸不著頭腦,有時簡直是在讀天書。老師布置作業(yè)完成起來困難重重。王福靜向校方訴說苦衷,要求變函授為面授,住在學校上課。校領導滿足了他的要求,在得到父母支持,王福靜暫時放下鋤頭,從家鄉(xiāng)黃崖溝村徒步四五十華里來到函大白銀分校開始了新的學習生活。

在函大上學,王福靜接受了完整有序的嚴格的專業(yè)訓練。別看這是函大,一個個專業(yè)老師都是頂呱呱的。他先后在肖冰、史孝先門下習畫,還有劉勃舒、姚治華、黃均、雷正民、劉凌倉、梁樹年、馬陽光等一撥名家,分別講授中國畫傳統(tǒng)人物白描、人物速描、工筆重彩人物、寫意人物、山水寫生、中國畫論、中國畫史、中國畫創(chuàng)作、篆刻、古典詩詞、書法、古字畫鑒定、裝裱技術等專業(yè)科目。在函大學習不幾年功夫,畫藝大進,這和他原有積累密不可分,更是他上函大眼界大開和學習提升的結果。這三年的求學,王福靜在師傳統(tǒng)和師造化兩個方面受益匪淺。

師傳統(tǒng)。求學期間,在和歷代書畫大家“對悟”的過程中,王福靜深感讓他學習的名家大家太多太多,可以說數(shù)不勝數(shù)。但從他的實際狀況來“對號”,最要欣賞最能貼近他的是五代后梁畫家荊浩和清代畫家石濤。荊浩以太行洪谷寫萬松著稱于世。荊浩筆下的山中萬松,用硬性的“皴法”描繪出北方的堅硬巖石的山體,創(chuàng)造了筆墨并重的北方的雄偉山河。荊浩也因此被后世尊為北方山水畫派的鼻祖,至今無人超越。同是北方的王福靜認為,他所處的自然環(huán)境與荊浩有相似之處,學習荊浩借古開今,描繪別樣風格的北方的壯麗山河,成為北方畫派的后來者。石濤在王福靜的心目中是最了不起的一位。石濤的山水畫是從“搜盡奇峰打草稿”得來。他的畫大到尋丈巨制,小到尺頁小品,處處可見真山真水,講求圖新,一反當時千篇一律、毫無生氣的仿古之風。石濤在他的作品中展現(xiàn)的“我用我法”獨辟蹊徑的創(chuàng)作思路讓王福靜茅塞頓開,他明白了創(chuàng)作要是重復自己或重復別人,再好的作品也只能是復制品。他堅信“學古不泥古,泥古不化,死路一條”,走新路,才是活路,才能出新作。

師造化。造化為師,師法自然,不僅崇拜,更要領悟。在學期間,王福靜與時間賽跑,時不時走出去與山水“對話”。有一次學校安排學員去青城山寫生。青城山遠離學校,校領導考慮到他家困難,食宿無力解決,勸他別去,他的父母也不同意。王福靜說,青城山是名山,我是學畫的,不能錯失良機,錯過這個村就沒那個店了。他的強烈要求終于去青城山成行。青城山果然名不虛傳,他在觀察,他在狂喜,“青城山,這是大自然給我的恩賜”。王福靜迅急拿起畫筆,一幅又一幅,畫遍青城山。這其中,就有寫生得來的作品《山水》入選白銀市第三屆書畫展獲得一等獎。三年學成畢業(yè),他被中國書法函授大學評為優(yōu)秀學員,畢業(yè)論文《論中國畫的點與線》獲得“優(yōu)秀論文獎”。

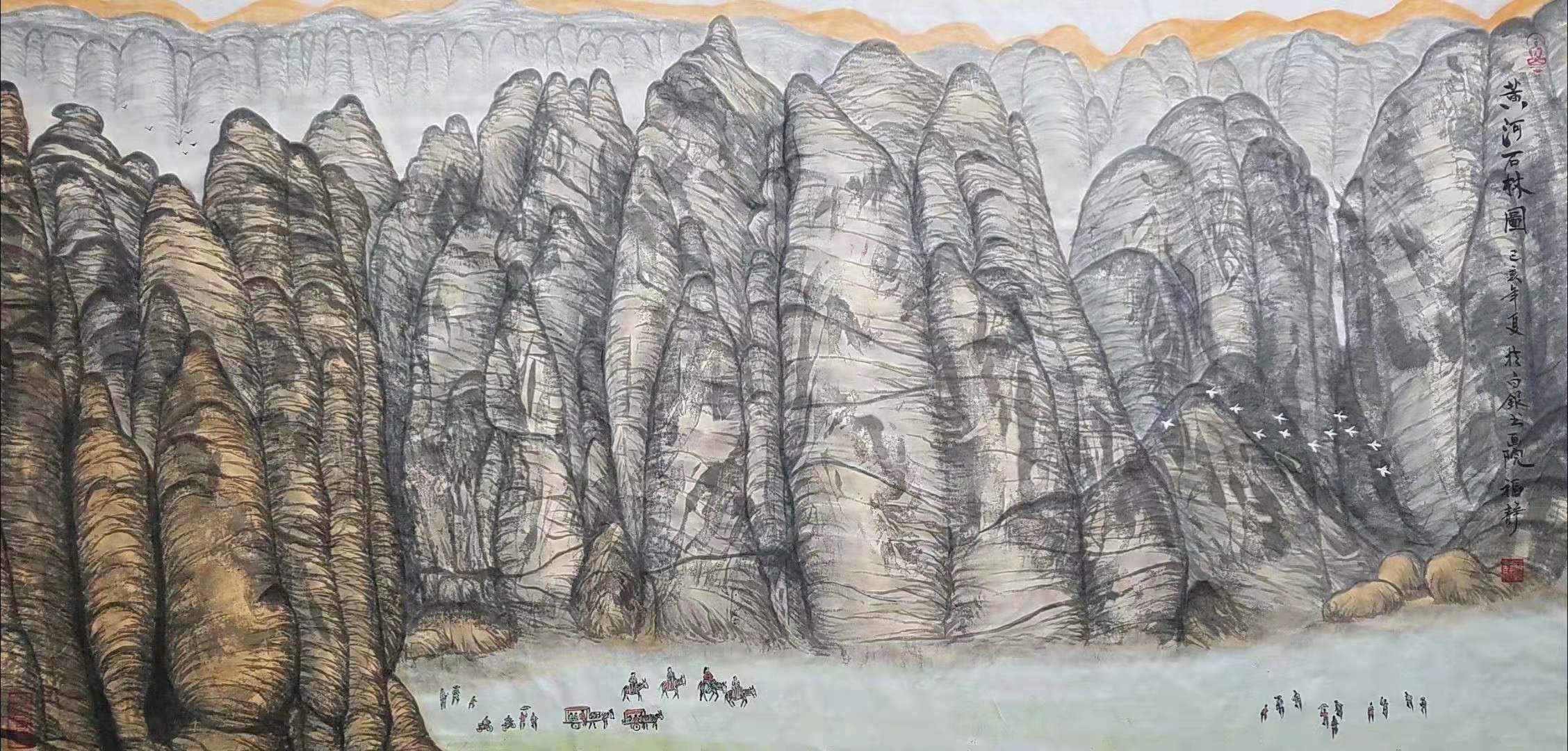

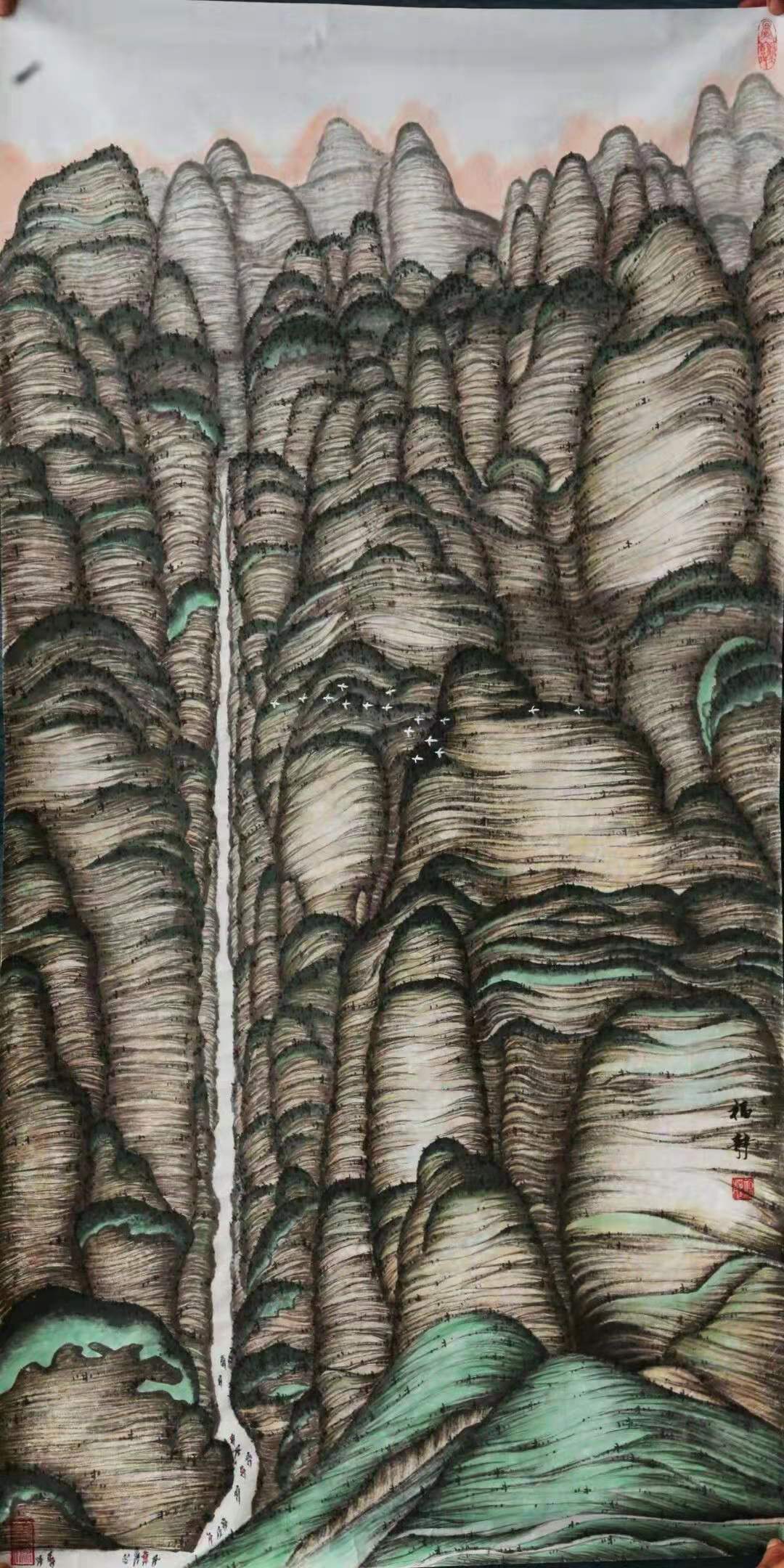

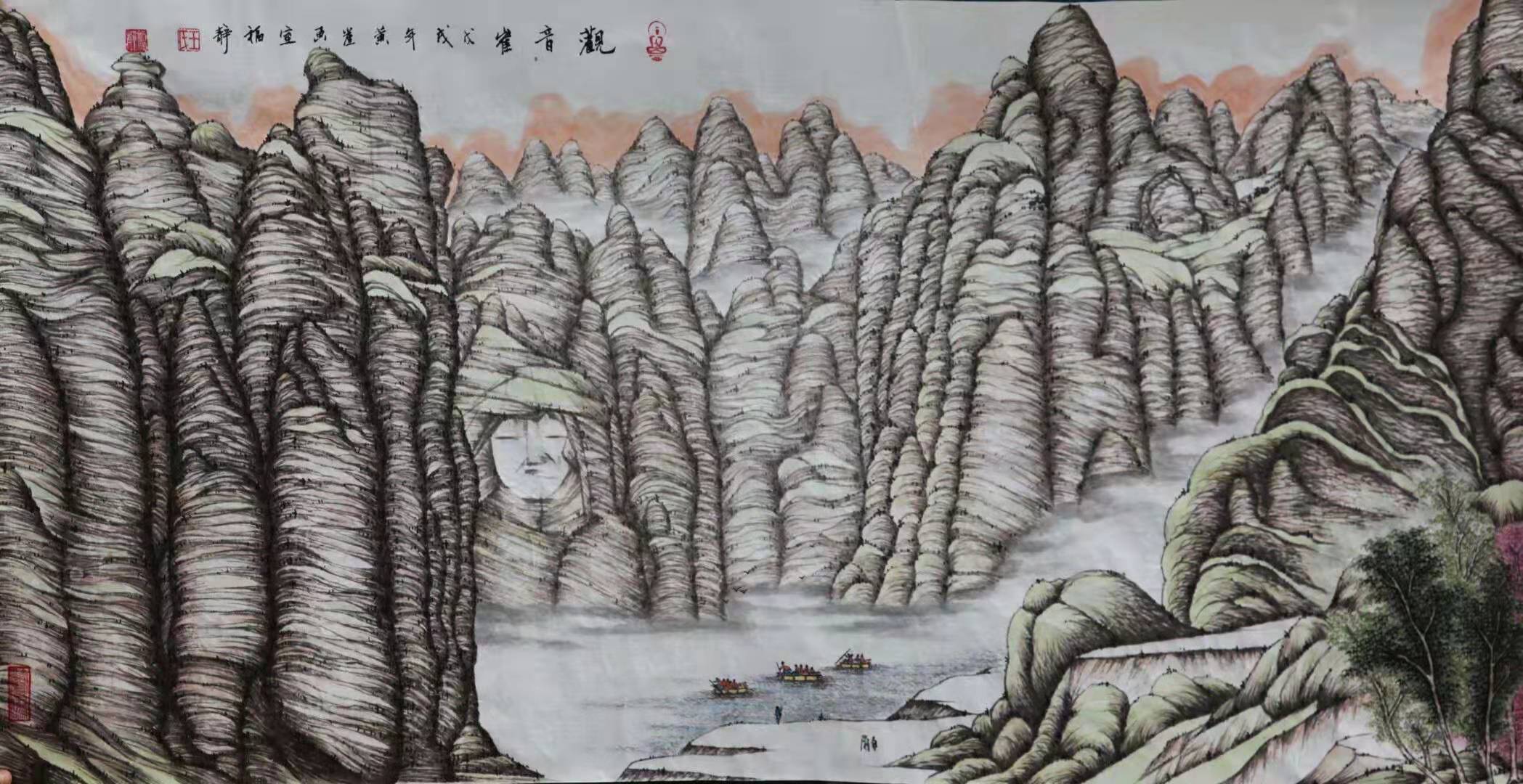

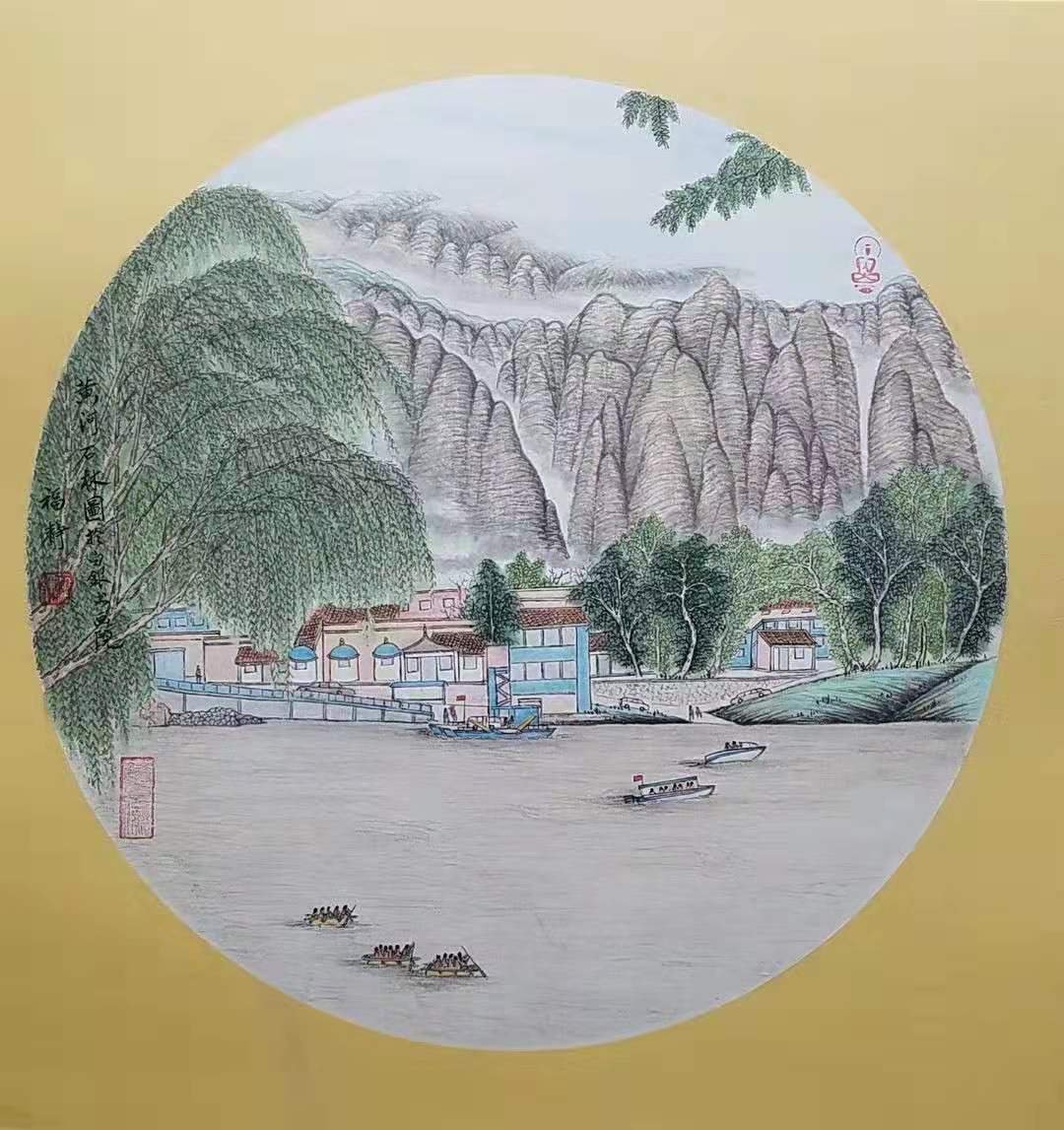

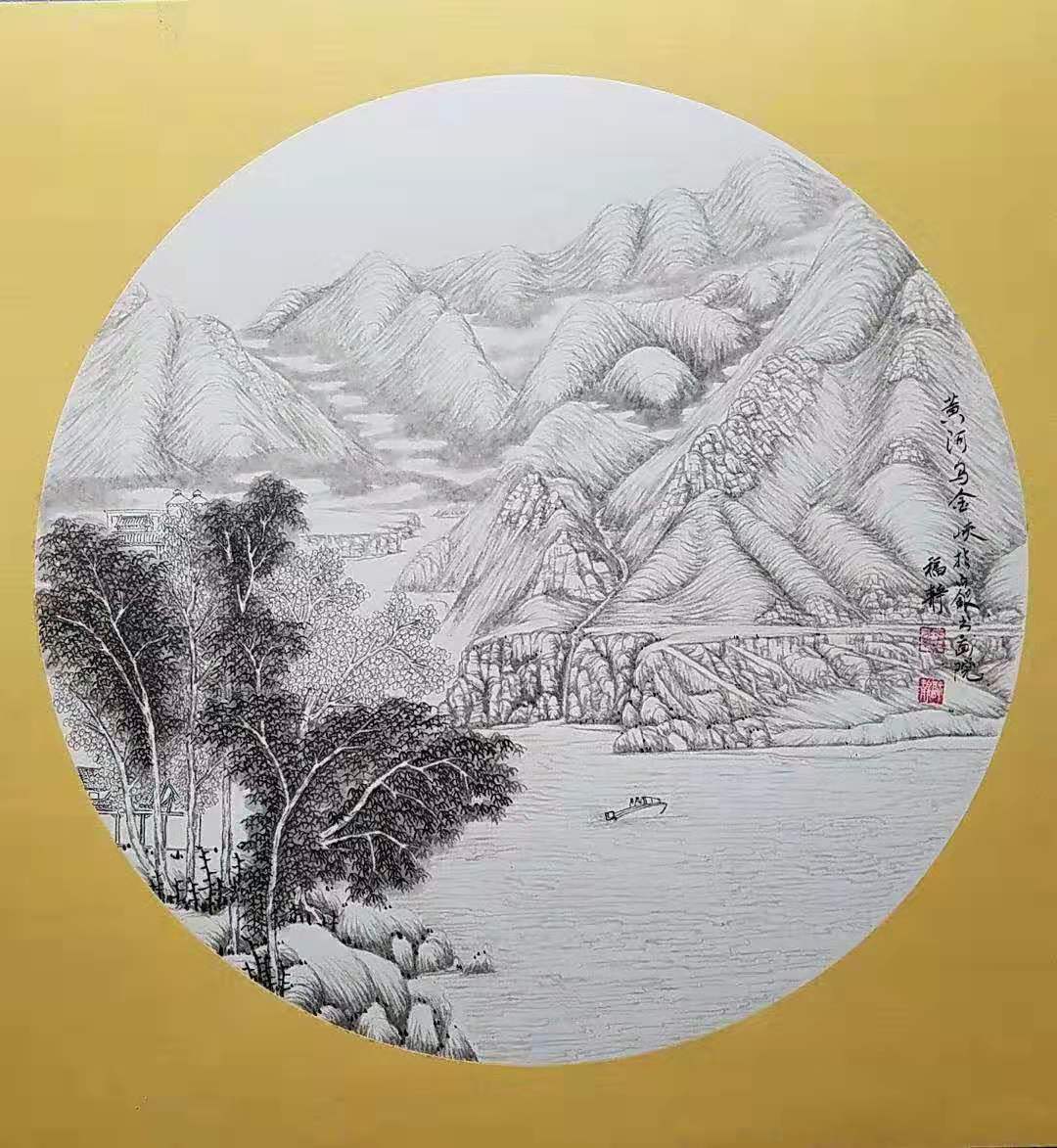

如果說王福靜函大上學期間恩師的引導讓他學會了走路,那么,在這之后從畫故鄉(xiāng)黃崖“石林”移情于畫黃河石林讓他學會了跑路。面對黃河石林這塊游離于人們視野之外的域外寶地,就像當年哥倫布發(fā)現(xiàn)新大陸那樣偉大和重要,王福靜興奮不已。天造地設的壯美山水讓他如醉如癡,剛一來到,馬不停蹄就去寫生,直到夕陽西下,方才收筆。從此,這塊未知的處女地,就成了王福靜用筆耕耘的沃土。這多年下來,在這個神奇的世界,處處留下他的足跡。牽人心魄的峽谷石林、迤邐綿延的曲流黃河,還有沙漠、戈壁、綠洲、莊戶人家……所有這些可取之景色,都被王福靜一覽無余。八大峽谷構成的蜿蜒石林,聳聳山峰,獨立自主,拔地而起,他幾乎踏遍。八大峽谷,飲馬溝大峽谷之最。這個大峽谷,幾乎一石一景,一景一新,簡直就是美景集大成。在這里,細細琢磨不同形態(tài),不同結構的奇峰怪石,包括不同巖石的紋路。太陽將要落山,他抓住時機觀察石林諸峰間隙出現(xiàn)一道霞光如箭似地插入黃河的景色。黎明早起,王福靜觀察黃河邊看邊想,黃河在上游峽谷一帶波浪翻滾出了峽谷,沒了暴戾,不見浪花,默默下移,平穩(wěn)流動到石林所在的龍灣村,黃河在這里拐了個“S”型大彎。“S”型是敦煌舞標志性動作,黃河相遇石林,好像有了知音,動情了,來個敦煌舞作為黃河獻給石林的見面禮。從此,黃河和石林,山水相依,和諧共處。這也是給世人的一個典范。就這樣,王福靜一遍又一遍,游遍黃河石林。把黃河石林當作一部大書,讀深讀透,讀出心得。天長地久,寫生稿積累了一摞又一摞,當然還有目識心記,這就為他的創(chuàng)作夯實了基礎。

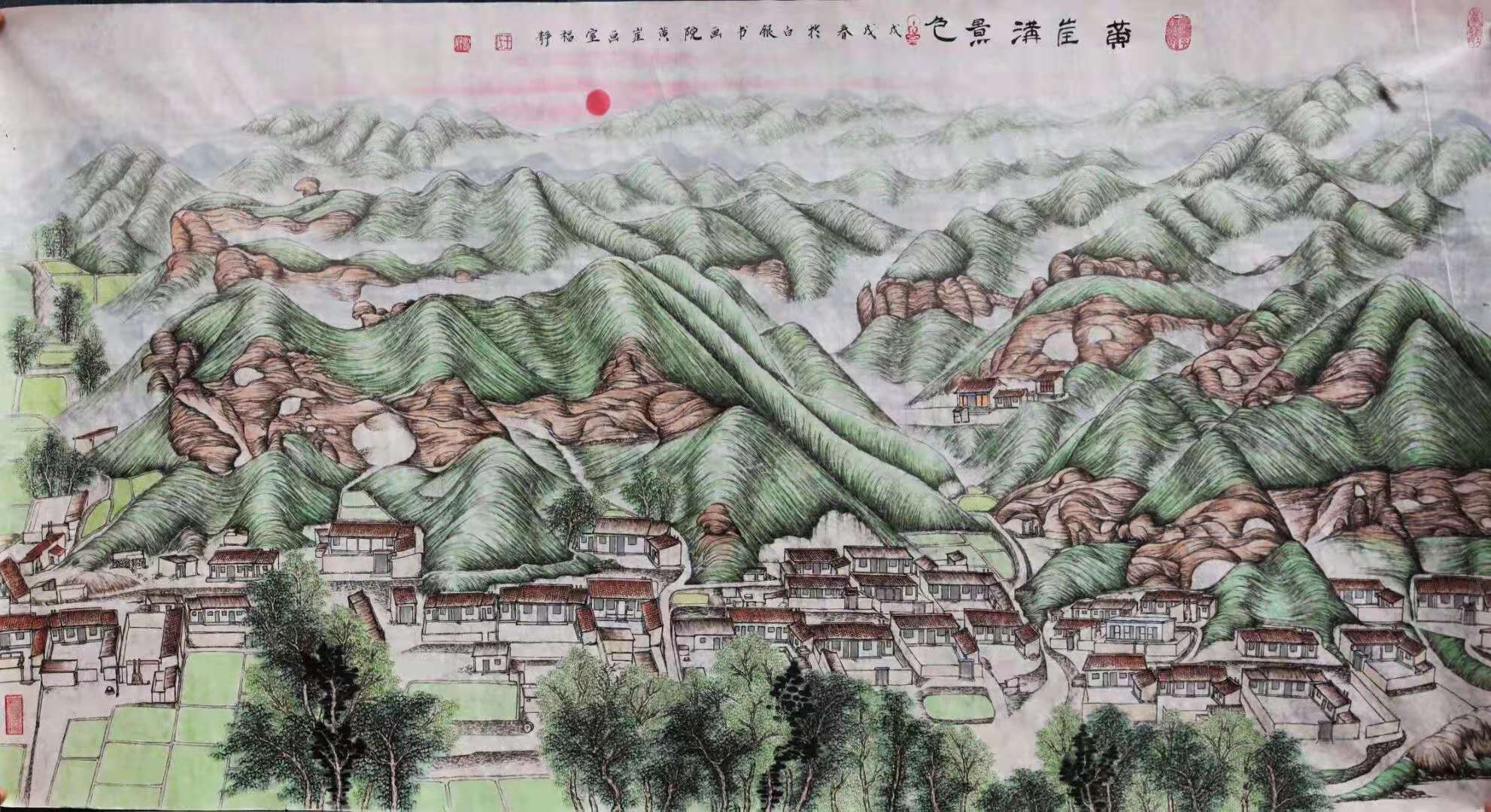

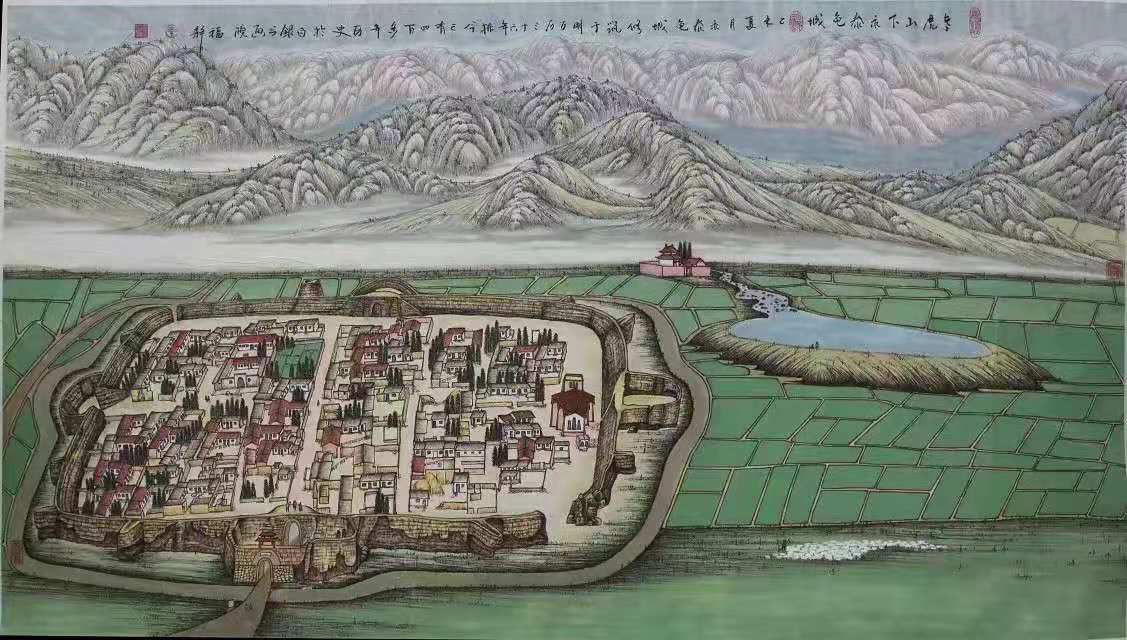

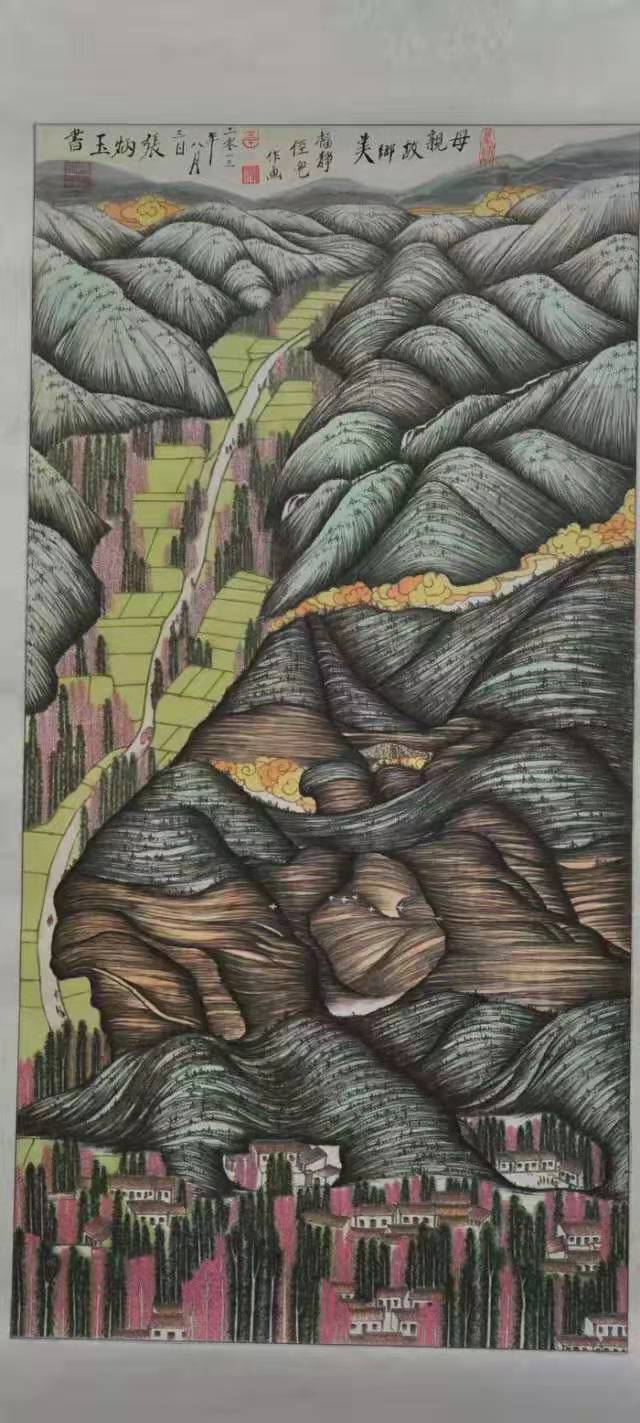

體察黃河石林,看過真山真水,“搜盡奇峰打草稿”,王福靜有了自己的思路,他要畫自己胸懷里的山水,而不泥古人或今人畫的山水。這些年來,關注西北的藝術家們主要是把戈壁荒漠、雪山高原、駱駝耗牛等作為表現(xiàn)獨具西北特色的繪畫元素。而王福靜依他的路子,創(chuàng)作了大量獨辟蹊徑、與眾不同的,以地處黃土高原和騰格里大沙漠過渡地帶的黃河石林為題材的作品。這里最為推崇的,是他的全景式山水畫布局,畫境壯闊,物象生動,構圖龐大,觀之如置身其境。譬如《石林春色》、《石林春韻》、《石林秋色》、《黃河石林全貌圖》、《黃河石林——中國夢》、《石林春曉》、《中國夢·黃河夢》、《黃河繞石林》、《黃河石林》、《黃河夢·石林夢·中國夢·我的夢》等。畫面洗練,手法利落,處理干凈,顯示出作者對作品有嫻熟的駕奴能力。

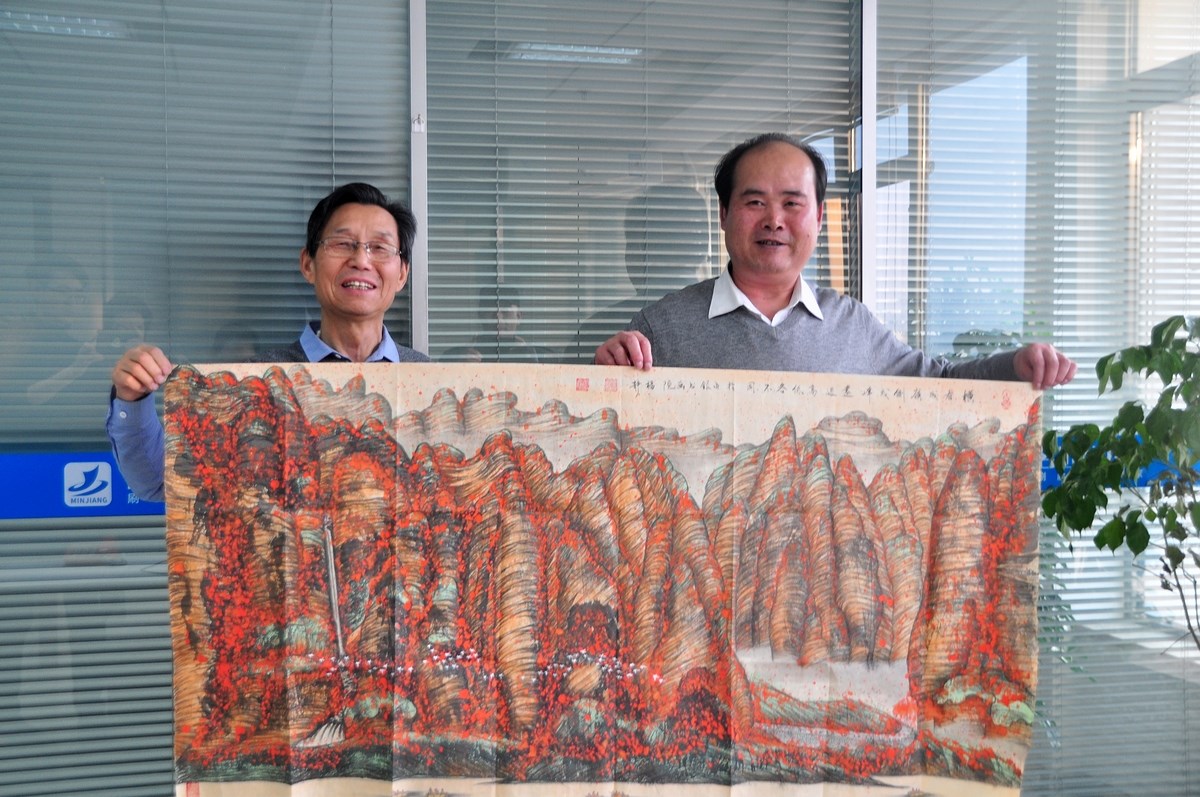

在這些大山水作品當中,《石林春色》曾有過殊榮。2009年10月,為慶祝中華人民共和國建國60周年,《石林春色》入選《祖國頌·中華傳統(tǒng)文化藝術展》在北京全國政協(xié)禮堂展出,受到畫界的稱道和首都觀眾的青睞。當代著名國畫大師婁師白對這幅畫興趣甚濃,駐足細看。婁師白從專業(yè)角度是這樣評價作者及其作品的,“毫無矯揉造作之態(tài),也無雕蟲斧鑿之痕,從整體上看,揮灑自如,輕松靈動,足以觀照到作者嫻熟的技藝。從筆法、用墨、章法、布局來看,可謂心平氣和,興到筆隨,隨意揮灑,盡情盡興。作品還滲透著一種質樸”。在交談時,婁師白對作者說:“你的畫已經具有自己的特色,要走自己的路,不用再去臨摹他人的作品,畫具有甘肅風格的畫,畫具有自己特色的甘肅畫”。婁師白還說“要記住齊白石老的教導,作畫在似與不似之間為妙,太似為媚俗,不似為欺世”。婁師白是齊白石的入室弟子,為當今有多面造詣的畫家,身價百倍。人們常常把婁師白的小鴨子與齊白石的蝦、徐悲鴻的馬、李可染的牛、黃胄的驢相提并論。王福靜大喜,中國美術史上權威的畫家高抬他的作品,又對他諄諄教誨,這是對他的最高獎賞,他會終身受益。

鴻篇巨制《石林春色》在京出展,一炮打響。從技法上看,這是科學使用“皴法”的結果。山水畫對皴法的應用如何決定作品的成敗。從古代看,石濤、荊浩都是應用皴法的高手;從近代看,20世紀以來,山水畫發(fā)展有了最高成就。黃賓虹、齊白石、李可染、傅抱石、潘天壽等大家,他們的作品無不體現(xiàn)“蓋大家神品,必于皴法有奇”的特點;當今畫壇用皴也是各有千秋,盡管用法不同,但都把皴法當做工具或手段打造出千姿百態(tài)的山水世界。與唐·金碧山水、宋·清綠山水、明清多為水墨山水不同,王福靜則把黃河石林打造成大紅、大綠、大黃多彩山水。《石林春色》和其它黃河石林作品中,作者運用大紅、大綠、大黃等大色塊涂抹,構成畫面的色彩基調,并結合石林地質構造特征,靈活而巧妙的采用披麻皴、斧頭皴、折帶皴、云頭皴、魚鱗皴等皴法“對號入座”,支撐畫面。“峰與皴合,皴自峰生”。由于皴法的嫻熟運用,勾勒皴擦,使人們看到了別一樣的黃河石林山水美景。

看山,茫茫石林,是以黃色基調為主的群峰,宛如數(shù)不勝數(shù)的參天巨柱,連綿不絕 ,直立山野,赤身裸體,一絲不掛。整個石林,沒有一棵樹,也沒有一寸草。整體畫面在天高地厚的大背景下,既描繪出西部大漠飛沙走石,十年九旱,荒寂蒼涼的嚴酷現(xiàn)實,又用如椽大筆勾勒出形狀各異的峰林,如圓桶、如圓錐、如竹筍、如蘑菇、如城堡等形狀,不一而足。奇峰羅列,形態(tài)萬千的峰林似乎是從空硬巖石中直戳出來,高聳接天,威嚴壓地,留給人們太多的遐想和啟示。峰高無坦途,道出了人生成功的道路本來就沒有坦途。人生,就似攀越一座座山峰,只要沒有到達頂峰,永遠超越不了別人。只有將艱難險阻踩在腳下,高峰志在必得。凡事都有極困難之時,打得通的,便是好漢。看座座高峰,誰也不孤峰突出,誰也不孤芳自賞,誰也不當孤家寡人。大家親密如間,十分友好,十分平等,誰都不愿脫離集體,共圖命運共同體。至于峰林霸權誰都不去搶占,只是比一比誰更奪目。看看高峰,想想人間,勾心斗角,你爭我奪,豈不汗顏。放眼望去,幾乎方圓百里石林,活像一片竹筍的海洋,使人沉沒其中無法自拔。對于竹筍,人們不能不禮贊它的生命堅強。無論是在什么情況什么環(huán)境都能從地下探出頭來,就算是石頭壓住,它不怕重壓敢于奮斗,敢于冒尖,敢于推翻巨石,成群成群地破土鉆出來,節(jié)節(jié)拔高,剛勁清新,生機盎然,蓬勃向上,直插云天,俯瞰外面這奇妙的世界。

看水,黃河之水天上來。在王福靜的筆下,經歷了上游一道道大峽谷,黃河的咆哮已如遠去的雷聲,一條長河從容地進入甘肅景泰縣境內以曼妙的舞姿拐了一個臂彎,彎彎曲曲流淌過來的河水,風平浪靜,自由自在,這是一副慈祥母親的面孔。既像一條長長的,波光粼粼的跑道在等待著人們奔騰向前,更像是舞劇《絲路花雨》女主角英娘揮灑輕盈和鮮艷的長綢彩練當空舞出優(yōu)美的弧線,奇幻,飄逸,灑脫有力,委婉婀娜的飛動之勢,令觀者心馳神往。

最讓人稱奇的是,黃河在拐彎地方,兩岸被沖刷出一片綠洲,一個叫老龍灣的村莊就在這里。老龍灣,好比天上掉下個林妹妹。這是因為黃河把一個寫滿福地福氣的綠洲——老龍灣,慷慨地毫不吝嗇的賜予了它,黃河也看中這里是她東去歸海的休閑驛站。從畫面上看,莽莽石林,頂天立地,宛如巖石帝國,集結列陣,威武之師,就像莊嚴的海軍陸戰(zhàn)隊,忠于職守,保衛(wèi)黃河,保衛(wèi)休閑驛站,保衛(wèi)龍灣綠洲。畫面最具亮點顯示,陶淵明筆下的桃花源,在這里被復制得淋漓盡致。黃河用一份柔情滋潤著老龍灣的沃野,造就了一個阡陌交通綠樹成蔭的塞上江南。鳥瞰老龍灣,就像一顆碧綠的翡翠鑲嵌在茫茫戈壁灘中,黃河搖動著古老的大輪木斗水車,見證黃河兒女的聰明才智。“羊皮筏子賽軍艦”已成歷史,貨物運輸和載人濟渡的功能幾乎消失。而在老龍灣乘上年久的無帆無弦的羊皮筏子,在黃河隨波漂流,尋游探奇感受大漠情調,欣賞黃河石林,這壯美驚世的西部勝景,便是人們的最佳選擇。欣賞黃河石林,還有騾車、驢車、馬車以及負鞍的馬隊。畜力車裝扮得既鮮艷又古樸,再配上唱歌的響鈴鐺。人們坐上這些‘的’車,趕腳者在深山曠野高腔大嗓吼起了秦腔,別是一種趣味。而位于黃河曲流左岸的龍灣綠洲,農田密布,五谷飄香。桃紅柳綠,落英繽紛。潺潺渠水,花香鳥語。土屋老房,錯落有致。炊煙裊裊,菜香酒濃。故道深蒼,山莊安臥。這就是王福靜筆下的老龍灣,好一個桃花源,你已出落成眉清目秀的花季少女,不愧是令人向往不能不去的一個地方。

黃河石林,自古人跡罕至,進入新時代以來,有了交通,外界開始有人注意這個養(yǎng)在深閨無人識的石林世界。一旦為外界所知,就已絕妙景致而無言形容的神奇和非凡,吸引著人們的眼球。專家、名家盛贊有加,探險者、旅游者紛至沓來。在這些人士當中,就有王福靜的身影。王福靜坦言,藝術之路就是長征之路,在他小小年紀愛上畫畫,一直在跋涉,一直在攀登,一直在長征,試想找出屬于自己的一條路來,但他始終在處處無路處處路,不知路在何方的迷茫之中,行到黃河石林,王福靜狂喜,踏破鐵鞋無覓處,得來全不費工夫。從此,這么美的山,這么美的水,作為落腳點和根據地,啟動并成就了他的藝術人生的航程。

王福靜深愛著這片熱土,歷時20多年,在這片熱土上辛勤耕耘不輟,他就像一粒種子,在這里找到了適應的氣候和土壤,落地生根,開花結果。黃河石林山水前人無人畫過,無從借鑒,也無前途,這是全新的現(xiàn)實課題,大自然逼著畫家不得不開創(chuàng)黃河石林山水畫新的表現(xiàn)形式。

新的現(xiàn)實課題如何破題,新的表現(xiàn)形式怎樣描繪,觀王福靜的畫作可以看出,他在對黃河石林的探索與研究上下足了功夫。他善于對黃河石林觀察思考和領悟,經主觀的提煉加工,不是用寫實的手法,而是采取象征的手法描繪出來。從遠近、上下、虛實不同的角度觀察物象,并把這些物象重新組合,構成畫面。色彩是關鍵。在色彩運用上,當今畫壇出現(xiàn)王福靜的黃河石林多彩山水畫,非同小可,我們應當給予高看才是。中國畫就是水墨畫,水墨在中國畫的主導地位是不能動搖的。歷來就有維護這種主導地位的極為頑固的多多說法諸如“畫道之中,水墨為上”、“墨不礙色,色不礙墨”、“落墨為格,雜彩副之”、“以色助墨光,以墨顯色彩”等等不一而足。如果這一道道壁壘橫在前面,黃河石林是無力表現(xiàn)的,是畫不好的。黃河石林有它極具獨特地形地貌,那里的巖體色彩與水墨之間可以說,鐃鈸配掦琴,格格不入。如用“水墨為上”之類的說法去處理,只能是南轅北轍,走進死胡同。為了畫好黃河石林,王福靜不得不從這一道道壁壘中跳出來,找準自己的藝術坐標,選擇多彩藝術再現(xiàn)黃河石林。

黃河石林多彩山水畫,歷經王福靜在墨池送走黃昏,迎來黎明,苦巒黃河石林二十余載,終于水到渠成得以創(chuàng)立。作為黃河石林多彩山水畫題材的先行者、開拓者和踐行者,其作品20多次參加全國、省城和其他地區(qū)展出獲獎。一些作品被北京或其他收藏單位收藏。作品令畫界、媒體及觀者刮目相看,享有“天下大觀”、“獨樹一幟”,“桂林山水甲天下,黃河石林賽桂林”的美稱,“天滋地潤渲丹青”,黃河石林多彩山水畫創(chuàng)作的成功,既是畫家的慧眼識珠,也是大自然對畫家的恩賜。從此,黃河石林有了它應有的地位和尊嚴。

黃河石林,美不能言,卻被人們冷落了千年萬年。試想想,從來沒有人們以審美的眼光打量它。“不識廬山真面目”,這讓它承受了多大委屈。能夠發(fā)現(xiàn)風景,這是人類審美意識高度發(fā)達的結果。這時候,出了個自然之子王福靜,他對風景有著獨特的領悟能力,看見夕陽一輪紅日掩沒在群山中,就會情不自禁地失聲嚎啕起來。同樣,相逢黃河石林,讓他碰出了火花,啟迪了他非凡的藝術想象,畫出了斑斕奪目,凝重而不熱烈,深沉而不浮淺的黃河石林大山大水壯貌。他那一幅幅風格別致、與眾不同的大畫向你走來,令人一覽難忘,無怪乎有人說,黃河石林的美無法描述,任何評價都可能是一葉障目。

縱觀王福靜的黃河石林作品,成績斐然,格外可人。但是藝術之路如同萬里長征走完了第一步。借用一位偉人的話,這就“好像只是一出長劇的一個短小的序幕,劇是從序幕開始的,但序幕還不是高潮”。我們寄希望于王福靜從“序幕”走向“高潮”。這里最重要的是把黃河石林這塊未開發(fā)的處女地進一步的挖掘和發(fā)現(xiàn)。要知道,沒有發(fā)現(xiàn)就沒有藝術的創(chuàng)造。中外藝術家成功的一個重要原因就是敢于發(fā)現(xiàn),善于發(fā)現(xiàn)。黃河石林是最為富足的寶藏,取之不盡,用之不竭,這就為挖掘和發(fā)現(xiàn)提供了最有力的保障。學習他人和重復他人是兩回事。學習他人,北有石魯,南有黃賓虹,傅抱石,李可染,他們把各自的山水畫絕了,后來者何談超越。還有劉文西,前些年全國文代會期間,我們幾個文友同劉文西交談,大家異口同聲地說,劉文西把陜北人畫到家了。他把陜北當成自己的家,年年都去家里過年,他創(chuàng)作的祖孫四代樹起了近代寫實人物畫的里程碑。這些巨匠,這些楷模,要老老實實學他們的精神,學他們的個性,學他們的方法。重復他人,這應是一個真正藝術家的大忌。畢加索時不時地思想出一個又一個樣式,他是天才。有些畫者,重復他人,一個樣式畫到底,這是蠢才。我們向天才看齊,不當蠢才。

“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”。偉大的愛國詩人屈原的千古名句,以自勉之,砥礪前行。有朝一日,我們在中國大美術的風景線里,驚見外表粗獷、魁梧,骨子里卻細膩、敏感的西北漢子——王福靜。

2018年正月初一完稿于蘭州陸都花園

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯(lián)系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

關于我們|媒體合作|廣告服務|版權聲明|聯(lián)系我們|網站地圖|友情鏈接

| 友鏈申請

甘公網安備 62010002000486號

Copyright©2006-2019中國甘肅在線(甘肅地方門戶網). All Rights Reserved